Manövrierflächen

Im Bereich des rollstuhlgerechten Einstiegs sind ausreichend grosse Manövrierflächen erforderlich um die Einfahrt mit Hilfsmitteln zu gewährleisten.

Die freie Fläche für den Ein- und Ausstieg erstreckt sich mindestens zwischen 4.20 m und 9.60 m hinter der Haltelinie des Busses, damit sie bei der für RollstuhlfahrerInnen vorgesehene Türe liegt, auch wenn unterschiedliche Fahrzeugtypen eingesetzt werden.

Die nötige Breite der Manövrierfläche hängt davon ab, ob die Einfahrt ins Fahrzeug ohne Rampe bzw. mit einer seitlich überfahrbaren Rampe mit einer Neigung ≤ 6% zur Überwindung einer Resthöhe erfolgt oder ob eine fahrzeugseitige Rampe mit einer Neigung > 6% erforderlich ist. Die dazu erforderliche Perronbreite richtet sich nach folgender Tabelle:

| Höhe der Haltekante | Breite der Manövrierfläche | |||

|---|---|---|---|---|

| Fahrbahnrand oder Insel mit Geländer | Insel ohne Geländer 1) | |||

| ≥ 220 mm | 2.0 m 2) | 2.30 m 2) | ||

| 160 mm | 2.90 m 2) | 3.20 m 2) | ||

1)inklusive Sicherheitszuschlag gegenüber dem Absatz

2)Darf gemäss VAböV bei unzureichenden Platzverhältnissen in bestehenden Situationen um 0.60 m reduziert werden, so sind Personen mit Fahrhilfen für den Aussenraum von der Nutzung ausgeschlossen.

Manövrierflächen für den Einstieg mit einem Hublift (Fernbusse, Linien in Berggebieten), müssen unabhängig von der Höhe der Haltekante eine Mindestbreite von 3.40 m aufweisen, bei angrenzenden Absätzen (z.B. auf Inseln) ist eine Breite von 3.70 m erforderlich. Manövrierflächen sind per Definition frei von jeglichen Hindernissen.

Durchfahrbreiten bei Hindernissen und Möblierungselementen

Ausserhalb der Manövrierflächen gelten im gesamten Haltestellenbereich die Anforderungen an Durchfahrbreiten gemäss SN 640 075 «Hindernisfreier Verkehrsraum»:

- Durchfahrbreiten zwischen punktuellen baulichen Elementen, Möblierungselementen, usw. müssen min. 1.0 m breit sein.

- Gegenüber seitlichen Absturzstellen (z.B. Haltekanten) sowie gegenüber Mauern müssen punktuelle Engstellen eine Durchfahrbreite von min. 1.20 m aufweisen.

Markierungen

Taktil-visuelle Markierungen gemäss Norm SN 640 852 werden an Haltestellen wie folgt eingesetzt:

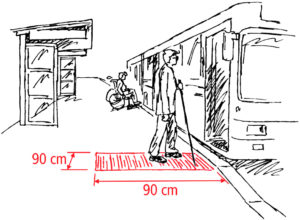

Die Einstiegsposition an der vordersten Einstiegstüre wird mit einem taktil-visuellen Aufmerksamkeitsfeld von 0.90 m x 0.90 m gekennzeichnet, Ausrichtung der Streifen parallel zur Haltekante.

Die Einstiegsposition an der vordersten Einstiegstüre wird mit einem taktil-visuellen Aufmerksamkeitsfeld von 0.90 m x 0.90 m gekennzeichnet, Ausrichtung der Streifen parallel zur Haltekante.- Bei Mehrfachhaltestellen an denen die Fahrzeuge in der Reihenfolge ihrer Ankunft stehen (ohne festgelegte Halteposition der einzelnen Buslinien), wird nur die Einstiegsposition an der vordersten Halteposition gekennzeichnet. In den hinteren Positionen startende Fahrzeuge halten an dieser Stelle ein zweites Mal, wenn eine Person mit weissem Stock, Rollator, Rollstuhl oder Gehstöcken auf der Einstiegsmarkierung wartet.

- Bei Umsteigebeziehungen zwischen nahe gelegenen Haltestellen oder verschiedenen Haltepunkten mit fest zugewiesenen Linien kann ein taktil-visuelles Leitliniensystem als Führungshilfe für die Orientierung erforderlich sein.

Visuelle Kennzeichnung von Perronkanten

- Bei Perronhöhen von mehr als 20 cm, wird die Perronkante mit einer 0.15 – 0.20 m breiten, weissen Markierungslinie gekennzeichnet.

- Die Markierung liegt direkt an der Perronkante, auf oder unmittelbar hinter dem Randstein, damit die Lage der Haltekante beim Ein- und Ausstieg visuell eindeutig erkennbar ist.

Beleuchtung

Die minimale horizontale Beleuchtungsstärke ist in der SN EN 12464-2 «Beleuchtung von Arbeitsstätten im Freien» gemäss folgender Tabelle geregelt:

| Plattform offen, nicht überdacht | Beleuchtungsstärke |

|---|---|

| geringes Personenaufkommen | 15 lx |

| grosses Personenaufkommen | 20 lx |

| Plattform überdacht | |

| Regionalverkehr | 50 lx |

- Eine zylinderartige Beleuchtungsstärke von min. 10 lx im Wartebereich ermöglicht das Erkennen von Gesichtern und Sprechbewegungen. (aus „gutes Licht für Parkplätze und Parkhäuser“)

- Fahrpläne und Abfahrtsanzeiger sind so zu beleuchten, dass die Oberfläche eine Leuchtdichte von mindestens 30 cd/m2, vorzugsweise 100 cd/m2 aufweist (aus Forschung Kontraste Augenklinik München).

- Die Beleuchtung der Haltestelle ist möglichst gleichmässig und blendfrei auszuführen. Leuchtmittel im Blickfeld müssen abgeschirmt werden.

- Nach oben strahlende Unterflurleuchten dürfen nach SN 640 075 «Hindernisfreier Verkehrsraum» auf Gehflächen, d.h. im gesamten Haltestellenbereich nicht eingesetzt werden. Selbstleuchtende Markierungslinien oder -punkte haben eine ähnliche Blendwirkung und sind im Bereich von Perronkanten nicht geeignet.

- Bei überdachten Wartebereichen, sind Lösungen mit indirektem Licht oder flächige Leuchten mit geringer Leuchtdichte zu bevorzugen.

- Das Verhältnis zwischen der Leuchtdichte an der Leuchtenoberfläche (Fläche des Strahlers) und der direkt angrenzenden Umgebungsleuchtdichte darf 40 : 1 nicht überschreiten.

Zugang zur Haltestellenplattform

Haltestellen am Fahrbahnrand

- Bei Haltestellen am Fahrbahnrand wird das Trottoir im Bereich der Haltestellenplattform auf die Einstiegshöhe angehoben.

- Niveaudifferenzen beim Zugang zur Haltestellenplattform sind mit Rampen auszubilden, Neigung max. 6% (ausnahmsweise bis 10%) 1).

- Der Übergang zu angrenzenden Fussgängerbereichen ist nach Möglichkeit auf der ganzen Länge der Haltestellenplattform stufenlos auszubilden.

- Allfällige Stufen sind mit einer visuellen Markierung gemäss SN 640 075 zu kennzeichnen, bei mehreren Stufen sind zusätzlich taktil-visuelle Aufmerksamkeitsfelder und Handläufe anzubringen.

- Ungesicherte Absätze sind zu vermeiden, Absturzhöhen von mehr als einer Stufe sind mit Geländern zu sichern (ab einer Höhe ≥ 0,40 m zwingend erforderlich).

1) Eine etwas steilere Rampe ist aus Sicht der Rollstuhlgängikeit gegenüber einem Absatz beim Einstieg aufgrund zu geringer Plattformhöhe zu bevorzugen.

Inselhaltestellen auf Bushöfen

Insel mit schrägem Randabschluss

Der Zugang über die Fahrbahn zur Haltestelleninsel muss die baulichen Anforderungen an punktuelle Querungen gemäss SN 640 075 erfüllen.

- Für das Auffinden der Querungsstelle sind in der Regel taktil-visuelle Markierungen erforderlich.

- Auf Fahrbahnen ist die Signalisation einer Begegnungszone erforderlich damit gemäss der Signalisationsverordnung SSV, Art. 72a, taktil-visuelle Leitlinien als Führung über die Fahrbahn bis zu den Inseln eingesetzt werden dürfen.

- Die Haltestellenplattform ist mindestens auf einer, vorzugsweise auf beiden Schmalseiten mit einer Rampe zugänglich zu machen.

- Rampen mit Neigungen < 6% sind gegenüber der Busfahrbahn mit einem niedrigen Randabschluss abzugrenzen.

- In Begegnungszonen ist bei Rampenneigungen von 6% (ausnahmsweise bis 10%) 2) und einer Führung mit Leitlinien kein Absatz notwendig.

- Bei Verkehrsflächen ohne Fussgängervortritt ist am Ende der Rampe ein mit niedrigen Randabschlüssen von der Fahrbahn abgegrenztes Podest von mindestens 1.40 m Länge erforderlich.

2) Eine etwas steilere Rampe ist aus Sicht der Rollstuhlgängikeit gegenüber einem Absatz am unteren Ende einer Erschliessungsrampe zu bevorzugen.

Zugang über Fussgängerstreifen

Bei Haltestellen sind Fussgängerstreifen vorzugsweise in Fahrtrichtung vor dem haltenden Bus anzuordnen. Auf diese Weise sind querende Fussgänger für entgegenkommende Lenker nicht durch den Bus verdeckt und Fahrgäste mit Behinderung können dem Fahrer schon während sie queren ein Zeichen geben.

Die Einhaltung der Sichtweiten gemäss SN 640 241 «Fussgängerstreifen» ist sicher zu stellen, insbesondere wenn der Fussgängerstreifen hinter der Haltestelle angeordnet wird.

Das Überholen haltender Busse in der Haltestelle soll aus Sicherheitsgründen z.B. mit Schutzinsel oder durchgezogener Sicherheitslinie verhindert werden.

Fussgängerstreifen sind möglichst ausserhalb von Einmündungskurven, Gleiskurven und Weichen anzuordnen. Schräg zum Übergang verlaufende Fahrbahnränder oder Gleise erschweren die Orientierung beim Queren.

Bei Lichtsignal geregelten Querungen sind taktile, wo dies für die Orientierung erforderlich ist zusätzlich akustische Signale anzubringen. Die Position des Ampelmastes ist mit taktil-visuellen Aufmerksamkeitsfeldern zu kennzeichnen oder – wo vorhanden – in ein Leitliniensystem einzubinden.

Stand am 03.12.2018